SEO記事とは、検索エンジンで上位化することで集客するための記事の事を指しています。

作成するためには、検索エンジンの仕組みや検索を行うユーザーの心理を読み解く力など、専門的な知識が必要になります。

ここからは20年にわたってSEO対策の支援を行ってきた弊社ウィルゲートがSEO記事の書き方をゼロから説明していきます。

SEOに強い記事作成の7ステップ

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ①記事のゴール設計 | ユーザーの変化量を定義 |

| ②情報収集 | 検索意図に応える情報を集める |

| ③競合調査 | 上位表示記事の分析と検索意図特定 |

| ④構成案作成 | 情報の整理と構成設計 |

| ⑤記事執筆 | SEOライティングの実践 |

| ⑥コンテンツ追加 | テキスト以外の要素を追加 |

| ⑦リライト実施 | 定期的な記事の見直しと改善 |

目次

時間ない!読むの面倒!そんなあなたには「コンサル監修のSEOチェックリスト」を!

SEO記事の書き方とその手順の完全ガイド:7ステップ

SEO記事の書き方について、7つのステップに分けて解説します。

①記事のゴールを設計し、ユーザーの変化量を定義する

まず、記事作成の前にゴール設計をしましょう。記事を読んだユーザーにどんな状態になってほしいのかを設定してから、ゴール達成のために必要な要素を逆算していきます。

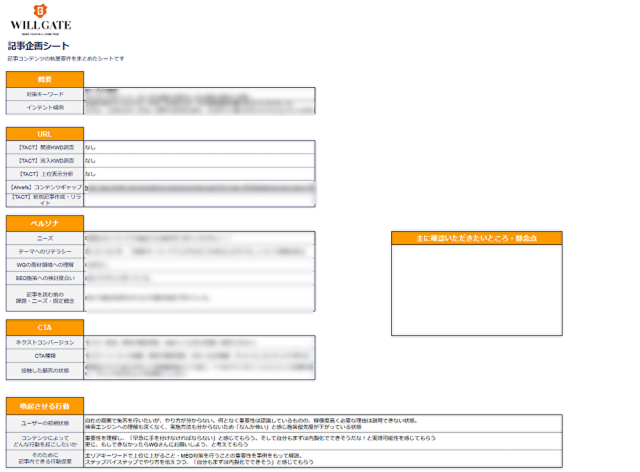

弊社の場合、下記のような記事作成の企画書フォーマットを用意しています。

弊社では記事の企画を行う際に、まずは「検索するユーザーがどんな悩みを抱えているのか」、「どんな状況下に置かれているのか」といったユーザーの理解から始めるようにしています。

ユーザーのゴールを設定する上では、まず、そのユーザーの解像度を高める必要があるからです。そして、ユーザーがどんな人物か明確になったのち、「この記事で生みたい変化量」を定義します。

「ローカルSEO」について執筆した際の企画

その際に重要になるのが「記事のゴールを設定すること」です。記事に入ってきたユーザーにどうなってほしいのかを明確に定義し、記事を読み終えた後にどんな状態になっていてほしいのかを意識しましょう。

下記に例を示します。

| 項目 | 内容 |

| テーマ | おいしいコーヒーの淹れ方 |

| ユーザーの初期状態 | ・コーヒーメーカーのような自動機械ではなく、レトロな淹れ方を楽しみたい ・コーヒーを飲むのが好きで、淹れることにも興味がある ・必要な器具は未購入だが検討中 ・難易度が高ければ諦める可能性がある |

| ユーザーのゴール | ・コーヒーの淹れ方を理解し、実践できるようになる ・ノウハウを知ることで、「自分でもできそう」「今すぐ試したい」と思えるようになる ・ドリッパーなどの器具の購入を本格的に検討し始める |

このように、記事のゴールを決めることで、ユーザーに引き起こしたい変化量を定義することができます。

②検索意図に回答する情報を収集する

記事作成では、いきなり執筆を行うのではなく、まずは検索意図に回答するための情報の収集から行いましょう。

検索上位化を狙うのであれば、検索意図に正しく、そして深く回答できることが大切です。例えば、その主張を裏付ける統計データを引っ張ってきたり、定義を説明するた目に必要な引用元を探してくるなどが該当します。

さらに信頼性を持たせるために、実際の顧客事例を探してきたり、権威ある人へインタビューする等も一つの手です。いきなり執筆を始めるのではなく、まずは検索意図に応える品質の高い記事のための情報収集を行いましょう。

③上位表示している記事の調査と検索意図の特定

SEOで上位表示を狙いたいキーワードで既に上位表示している記事を調査しましょう。

- タイトル

- 見出し構成

- 見出し内に記載されている内容の詳細

- 挿入されている図表

などから、ユーザーの検索意図と、対象キーワードでGoogleの検索エンジンがどのような記事を評価しているかを把握します。

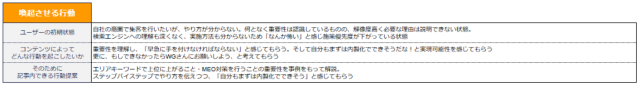

ウィルゲートが提供しているSEOツール「TACT SEO」の「上位表示分析」では、対象キーワードでの上位表示を目指す上でのさらに細かな内部対策項目や含めるべき関連語・共起語の調査が可能です。

参考:【2022年最新版】おすすめSEOツール・機能29選!無料~有料まで目的別に紹介

上位表示されている競合サイトの平均文字数やコラム度などの情報を取得できます。

実際にGoogleを使って上位表示されている競合サイトを1つ1つ見て分析してもよいですが、ツールを使うとより効率的かつ的確な分析が可能です。

SEO対策において、上位ページのキーワードやタイトルといったページ上の分析は非常に大切です。ただ、目に見えやすい情報部分の分析だけでなく、上位ページの分析では「検索意図」もしっかりと調べる必要があります。

例えば、「SEO対策」と検索している人は、SEO対策というキーワードの定義を知りたくて検索していると思いがちですが、実はSEO対策のやり方や手順について知りたいというニーズが強かったりします。

これは上位のページが共通して、SEO対策のやり方に関する情報を濃く執筆しているか否かでわかったりします。

上位ページが執筆している内容をそのままマネするのではなく、共通点を見つけ検索意図を見つけることを意識するとよいです。

④記事の構成案の作成

洗い出した要素をもとに記事の構成案を作成しましょう。

関連キーワードを調べるユーザーのニーズや競合サイトの内容から、必要な要素をピックアップします。ゴールに向かって要素を組み立てて、ストーリーを設計することで構成が出来上がっていきます。

情報が羅列されているだけでは読みにくい文章になってしまい、納得感のないコンテンツになりかねません。情報を出す順序や長さ、粒度などを考慮しながら構成案を作っていきます。

この際、検索意図に合致している情報をページの上部に持ってくるとよいです。

ほとんどのユーザーは時間もなく、記事すべてを読むことはありません。むしろ、できるだけ早く知りたいことを知りたいのです。

よってキーワードの検索意図に合致する情報は、可能な限りページの上部にもっていき、ユーザーの利便性も考慮した記事が作成できるとよいでしょう。

⑤記事の執筆

①〜③を行った後、ようやく記事の執筆を始めていきます。

SEOに関するさまざまなテクニックがありますが、コンテンツの充実度が大きくSEO評価に影響を与えます。

SEOライティングのポイントは、以下のとおりです。

- キーワードに関連するテーマを豊富に掲載する

- 最低限のマークアップをする

- 代名詞を多用しない

- 表現のゆれを意識する

- 共起語を意識する

- 狙っているキーワードで検索してくるユーザーの疑問に過不足なく応える

- 冗長にならないようにする

ユーザーのためになるコンテンツに仕上がるように執筆を進めましょう。

さらに近年のGoogleはアルゴリズムが進化し、どれだけ価値ある情報なのか、どれほど読みやすいのか、ちゃんと自分が体験した内容が入っているかなど、ほとんど人間と変わりなくコンテンツを認識できるようになりました。

よって、ただ文字の羅列を作るのではなく、ユーザーに価値ある体験を提供するための創意工夫をすることが大切です。

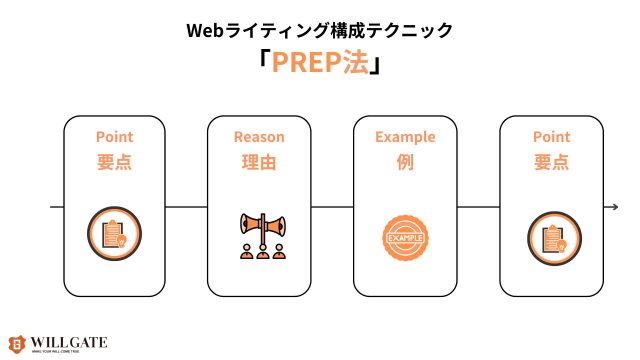

慣れない状態で記事の作成を行うのは非常に難しいです。そんな方はまずPREP法を試してみるとよいでしょう。

PREP法とは、Webライティングの構成テクニックの名称を指しています。要点から説明し、具体の話をした後に、要点に戻るという文章構成テクニックになります。

記事の執筆に慣れていないと、途中から何をつたえたかったのかわからなくなってしまい、全体として文章にまとまりがなくなってしまいます。しかしPREP法を意識すれば文章全体としてのまとまりができ、読み手の体験を高めることができます。

※SEOライティングのポイントについてさらに詳しく知りたい方は、『SEOライティングの基礎と知っておくべき13のポイント』をお読みください。

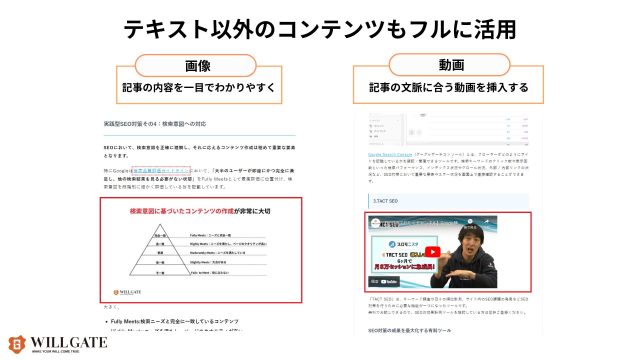

⑥テキスト情報以外のコンテンツも追加

テキスト情報以外のコンテンツも追加するようにましょう。

ユーザーにとって、長文の記事を読むのはストレスがかかるうえに、伝えたいことが伝わりにくくなってしまいます。よってテキスト以外のコンテンツも追加するようにしましょう。

弊社が運営するプロモニスタでもテキスト以外のコンテンツをフルに活用し、情報の発信を行っています。

画像は記事の内容を一目で見て分かりやすくするために活用し、動画は記事の内容に関連するものであれば挿入しています。

動画に関してはYouTube等施策を手広く進めていないとなかなか難しいですが、画像であればだれでも簡易に加工ができるため記事の内容を一目でわかりやすくすることができます。

⑦リライトの実施

記事を作成したら、リライトも必ず行いましょう。

約3ヵ月前後で検索順位が固まります。その際に11~30位にある記事であれば、リライトして即成果が出る可能性が非常に高いです。

逆に30位以降の順位がついてしまった場合は、検索意図にそもそも沿っていないコンテンツとGoogleに評価されているか、あるいはドメインパワーが非常に低く、信頼されていないケースが考えられます。

SEO対策で検索上位化を狙うのであればリライトは必須です。Googleは定期的にユーザーの検索意図を見直し上位ページの傾向を変えることもあります。

そういった変化に適応し、かつどの競合よりも品質の高いコンテンツを作成できることが重要です。定期的なリライトを実施していきましょう。

時間ない!読むの面倒!そんなあなたには「コンサル監修のSEOチェックリスト」を!

「SEOに強い記事」とは?

「SEOに強い記事」とは、検索結果画面で上位表示されやすい記事のことです。

検索結果画面で上位表示されるためには、Googleの理念を理解し、検索エンジンに高く評価されるための要素(アルゴリズム)に則って記事を作成する必要があります。

しかし、検索エンジンアルゴリズムは数百ほどあるとされており、Googleはその項目の詳細については公開していません。

そのため、SEOにおいて重要とされるであろう項目を地道に対策していくことが求められます。

▼アルゴリズムについて詳しく知りたい方はこちら

『Google検索アルゴリズム261項目完全分析 “SEOの全て”』

記事が検索上位化できないときに見るべきチェックポイント

本記事を見てくださっている方の中にも、記事が検索上位化できずに困っている方は多いのではないでしょうか。

よってここからは「記事がなかなか検索上位化できない」というときに見るべきチェックポイントをお話します。

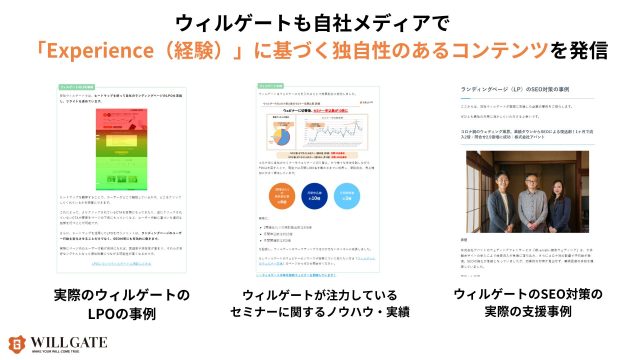

オリジナルの情報、一次情報を含められているか

まずはオリジナル情報、一次情報を含められているかを確認しましょう。

E-E-A-Tの概念が登場してからというもの、そのコンテンツに独自性のある体験が含められているかどうかが重要な評価基準になりました。逆に、ありきたりな内容を含む記事はアルゴリズムのアップデートによってその順位を大きく下げられてしまいました。

SEO記事の中に、自社、あるいは自分自身が体験したことや自分しか知りえないノウハウなどの一次情報を入れ込むことが非常に重要です。

ウィルゲートのプロモニスタも、成功事例をはじめとした経験に基づくオリジナルコンテンツを追加しています。

Google での検索上位化はもちろん、ユーザーからの信頼度向上にも繋がります。

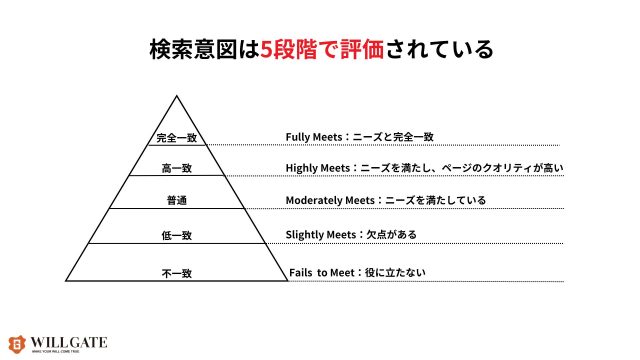

検索意図に回答できているか

SEO対策では検索意図への回答が非常に重視されています。

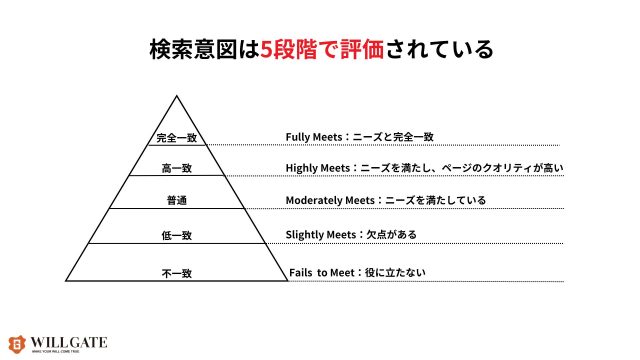

実際に、Googleが出している「検索品質評価ガイドライン」では検索意図の事を「ニーズメット」と呼んでおり、検索意図に適切に回答できているか否かを5段階で評価しています。

検索品質評価ガイドラインに沿ったコンテンツが必ずしもGoogleのランキング要因とは言えません。ただ、GoogleがWeb上のコンテンツの品質の良し悪しを何をもって決めているかを把握することができ、それらをコンテンツに反映することができます。

また昨今のGoogleは、ページの品質を評価する際にAIを活用し、ほとんど人間と同じレベルで検索意図を認識することができます。

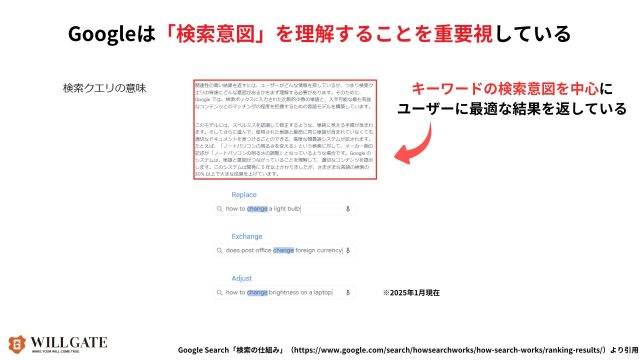

Google Searchによると、Googleは検索されたキーワード(クエリ)とWebページの関連性を見つける前に、検索意図を特定することを優先しています。

つまり、検索意図を理解してそれに基づいた情報を返すことを重要視しているのです。これらの事から、検索上位化できないと感じた際には「自社のコンテンツは適切に検索意図に応えられているか」を考えておきましょう。

タイトルと見出しだけで伝えたいことがわかるか

タイトルと見出しで伝えたいことがわかるかも非常に大切です。

Googleのクローラーはタイトルや見出しを優先的に読み込み評価します。つまり、タイトルと見出し部分で伝えたいことがちゃんと伝わる状態にしておきましょう。

くわえて、多くのユーザーは記事を上からすべて読むことはありません。自分が興味のあるところや知りたいところに見出しから飛ぶようにして読んでいきます。つまり見出し時点で何が言いたいのかが伝わらなければすぐに離脱されてしまうのです。

タイトルと見出しだけで伝えたいことがわかるようにするには、記事の企画段階で設計を注力することが重要です。

専門性のある人物が制作工程にかかわっているか

検索上位がなかなか取れないときには、専門性のある人物が制作工程にかかわっているか、を考えるようにしましょう。

Googleは専門的な記事を高く評価します。専門家によって執筆された専門的な記事であれば、信頼性も高く、かつ知見も深い上に経験に基づいた情報も入っている品質の高いコンテンツである可能性が高いからです。

Googleが提唱する評価基準であるE-E-A-Tでも「Expertise(専門性)」の項目があり、専門的な情報を発信するサイトを評価することを示しています。

よって記事の作成、あるいは監修時点で専門性のある人物に携わってもらい、より深ぼれる情報があるかどうかやより専門的な情報を付け加えることができるかを確認するようにしましょう。

記事の品質が本当の課題に該当するか

なかなか検索上位化できない場合、「本当に記事の品質が課題か否か」を確認することが大切です。

記事の品質がどんなに高かったとしても、ドメインのパワーやページあたりにどれくらい被リンクされているかなど、記事以外の要因で上位化できていないことも多々あります。

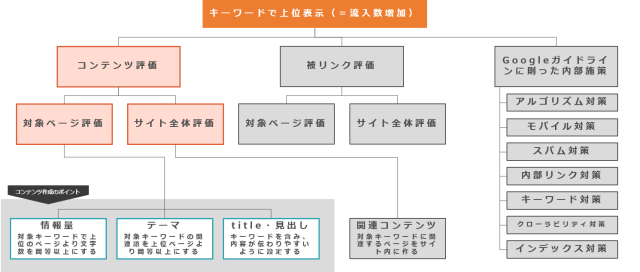

大きくSEO対策は「コンテンツ評価・被リンク評価・内部施策」の3つで成り立っています。

SEO記事の品質を高めることで評価をもらえるのは「コンテンツ評価」に当たる部分です。このコンテンツ評価のほかにも、被リンク評価と内部施策の2つが存在しています。

つまり、記事の品質だけ高めれば必ず上位表示するとは限りません。被リンク評価、あるいは内部施策のどれかが重大な課題になって上位化できていないケースも十分あり得ます。

よって、記事の品質さえ改善すれば上位化する!という短絡的に考えるのではなく、「ほかの原因で考えられるものはないか」と考えぬくことが大切です。

時間ない!読むの面倒!そんなあなたには「コンサル監修のSEOチェックリスト」を!

おさらい:SEOとは

SEOとは、”Search Engine Optimization”の略であり、検索エンジン最適化を意味します。

先ほども述べた通り、検索エンジンのアルゴリズムの詳細については公開されていないものの、Googleは、サイト運営者向けに「ウェブマスター向けガイドライン」や「Google 品質評価ガイドライン」を公開しています。

そのガイドラインには、Googleの定める基本方針、コンテンツの評価基準、ペナルティ対象となる不正行為などが明記されており、ガイドラインに則ってSEO対策を進めることで、ユーザーの利便性が向上し、検索結果の上位に表示されるようになります。

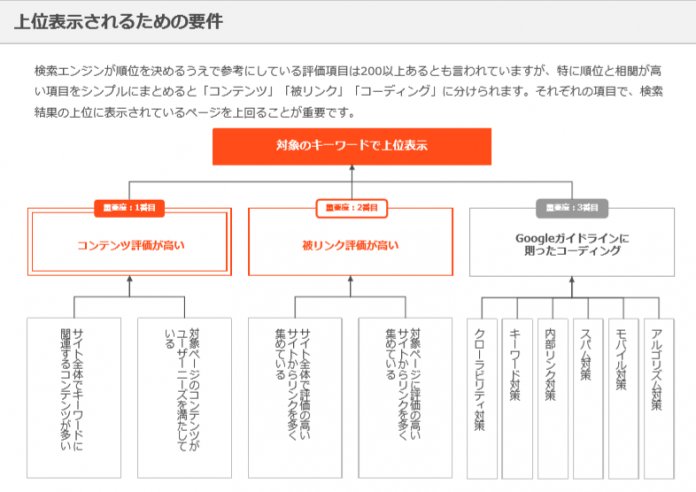

SEOで上位表示するために必要な項目は、重要度の高い順に以下のように分けられます。

- コンテンツ評価が高い

- 被リンク評価が高い

- Googleガイドラインに則ったコーディング

検索エンジンはこれらの項目を総合的に評価しているため、それぞれの項目に対して、適切な施策を実施することが重要です。

それぞれの項目について次で詳しく解説します。

\7,700社支援・「SEO対策」で1位を獲得したノウハウを無料で伝授!

/

①コンテンツ評価が高い

対策キーワードに対してユーザーが何を求めているかを推測し、求められているコンテンツを提供することでコンテンツの評価が上がります。

実際に対策キーワードをGoogleで検索し、上位表示されるWebサイトの内容を参考にしましょう。

自サイトに足りないトピックや不要なトピックがないか確認し、適切な情報量になるよう調節しながらコンテンツの質を上げていきます。

また、対策キーワードに関連するコンテンツを追加し、サイト全体のコンテンツを充実させましょう。

▼SEOの上位表示に必要な項目について詳しく知りたい方はこちら

『SEOとは?基礎知識から上位表示のための対策方法まで解説』

②被リンク評価が高い

被リンクとは、外部のWebサイトから自サイトへ向けられたリンクのことです。

被リンクの評価を高めるポイントは、2つあります。

- サイト全体で評価の高いサイトからリンクを多く集めている

- 対象ページに評価の高いサイトからリンクを多く集めている

被リンクの数も大切ですが、関連性の高いページから被リンクを獲得することで被リンク評価を高められます。量と質の両方を意識した被リンク獲得を心がけましょう。

③Googleガイドラインに則ったコーディング

SEO記事における記事構成(titleタグやhタグなど)が重要な理由は、SEOの評価基準の中に正しくコーディングされているかが含まれているためです。

以下のようなタグは正しくコーディングしましょう。

Googleのガイドラインに則ったコーディングがされていないとGoogleにコンテンツ内容が正しく伝わらないため、適切なSEO評価を受けられない可能性があります。

「ウェブマスター向けガイドライン」を確認してWebページの構成を確認しましょう。

また、MFI(モバイルファーストインデックス)によって、モバイル版ページを優先的にクロール・インデックスされるサイトが増えたことも覚えておきましょう。

スマホで見たときに読みやすいテキストサイズを指定したり、画像の配置やレイアウトを考慮する必要があります。

自サイトがモバイル版に適しているかどうかは、「モバイルフレンドリーテスト」で簡単に調べられます。

モバイルファーストインデックス(MFI)がSEOに及ぼす影響とは?

SEOに強い記事作成のポイント

これまでに作成した記事がポイントを押さえられているかチェックしながら内容を確認しましょう。

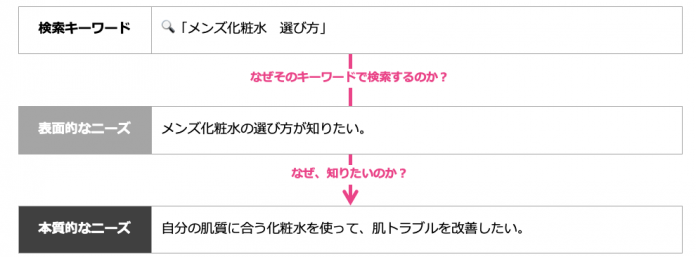

ユーザーの検索意図に沿った内容にする

Googleが一番大事にしていることは、ユーザーの検索意図に寄り添ったコンテンツを提供することです。

Googleが公開している「検索に対する Google の方針」によると、冒頭に「関連性と信頼性が最も高い情報を提供する」と記載されています。

また、「Googleが掲げる10の事実」でも、「1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。」と記載されており、徹底したユーザーファーストの精神を掲げていることが見受けられます。

そのため、Googleの検索エンジンに評価されるためには、まず第一にコンテンツの内容がユーザーの検索意図に沿っていることが大切です。

★SEOに強い記事の作成、代行してみませんか?完全比較ガイドを作成しました。

▼例

「メンズ化粧水 選び方」で検索するユーザーの検索意図は、メンズ化粧水の選び方が知りたいというものです。

しかしながら、本質的な検索意図まで深掘ると、「自分の肌質に合う化粧水を使って、肌トラブルや肌悩みを改善したい」という検索意図が見えます。

ユーザーの本質的な検索意図に沿ったコンテンツにするために「どんな要素を含めるべきか?」という視点を持って記事作成に取り組むことで、Googleの方針に則った高品質なコンテンツに近づけることができます。

対策キーワードでどのような記事が上位表示しているのか、実際に検索してみるとユーザーの検索意図を把握しやすいです。

検索意図とは?SEOにおいて重要な理由から調べる方法まで徹底解説

実際に弊社がオウンドメディア立ち上げから支援したお客様は、弊社のコンサルの伴奏によってコンテンツ評価を高めるために有効な記事作成の型を一緒に作り上げていく流れを進めていくことで効果的な記事作成体制を実現し、わずか7ヶ月で流入数目標510%達成・Web全体での売上も“倍増”という大きな成果を残すことができました。

E-E-A-Tを意識した内容にする

E-E-A-T(信頼・専門性・権威性・信頼性)とは、ユーザーの検索意図に対して、適切な検索結果を返せているかの評価基準のことです。

SEOにおける「権威性」の重要性|E-E-A-T・YMYLについて解説

Googleは、上記4指標のレベルが高いサイト(ページ)を評価することを、「検索品質評価ガイドライン」にて公式に言及しています。

※検索品質評価ガイドラインは英語の資料のみ公開されています

コンテンツの内容はもちろんですが、「誰が」コンテンツを発信しているかもより重要になってきました。

例えば、「栄養」「レシピ」といったキーワードを対策したWebサイトを運営しているとしましょう。

このとき、Webサイト運営者やコンテンツ作成者が栄養士や調理師などの資格を持っていると、情報の説得力はより高まります。このように、専門性のある運営者・コンテンツ作成者によって発信されたコンテンツは、SEO評価が高くなる傾向があります。

記事内に対策キーワードを含める

記事内には対策キーワードや関連語、共起語を適度に含めるようにしましょう。

それぞれの言葉の意味を解説します。

対策キーワード

記事中にSEOでの上位表示を実現したいキーワード(対策キーワード)を含めることで、検索結果画面上で上位表示されやすくなります。

対策キーワードは記事のメインテーマの位置づけで、記事の軸となるキーワードのことです。

ユーザーが情報を調べるときに、どのような単語やフレーズを入力するかを想定して対策キーワードを決めます。

対策キーワードをタイトルや見出しに含めることで、対策キーワードに関するトピックを取り扱ったコンテンツであることをGoogleの検索エンジンに知らせることが可能です。

関連語

関連語とは、あるキーワードとその他の語句を組み合わせたキーワードのことです。

ユーザーが対策キーワードで検索する際に、あわせて入力して検索しうるキーワードを指すことが多いです。

例:対策キーワード「SEO」の関連語として、「SEO キーワード」「SEO ツール」など

ユーザーが対策キーワードを調べるときにどのような情報が欲しいのか、ニーズを知るための手がかりになります。

関連キーワードとは?SEO対策の基本と取得ツールについて解説

共起語

共起語とは、上位ページのテキストに共通して含まれており、対策キーワードとの結びつきが強いキーワードです。

共起語のSEO効果は?おすすめのツールや記事作成に活かす方法を解説

「共起」という言葉は「任意の文書や文において、ある文字列とある文字列が同時に出現すること」とあります。

引用:Weblio

例:対策キーワード「SEO」の共起語として、「Google」「ユーザー」など

これらのキーワードをタイトル・見出し・テキスト内に含めることで、記事が上位表示されやすくなります。

SEOキーワードの選出方法や優先順位の決め方について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

『SEOキーワードはどのテーマから作る?優先度の付け方解説』

★SEOを基礎から見直したい方へ!【究極の基礎35】SEO用語集

タグを正しく設定する

SEOでの上位表示を狙う上でタグを正しく設定することは必要不可欠です。

メタタグを使うことでサイトの情報を検索エンジンに正しく伝えることができます。

また、Googleの公式見解としてSEO対策にはメタタグの設定が重要であることが明記されています。

- 各ページに固有の正確なタイトルを付ける

- メタ ディスクリプション タグを使用する

- 見出しタグを使用して重要なテキストを強調する

(引用)Google検索セントラル『検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド』

「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」にはSEO全般についての説明が記載されているので、SEOに取り組む際は必ず確認しましょう。

また、Googleがサポートしているメタタグは決まっており、それ以外は無視されるので注意しましょう。Googleがサポートしているメタタグについては、「Google がサポートしているメタタグ」で詳しく説明されているため参考にしてください。

ここから、SEO対策において、特に重要な3つのタグについて解説します。

タイトルタグ

タイトルタグは、検索エンジンに対してどのようなWebページであるかを簡潔に伝える役割を担っています。

検索結果にも大きな文字で表示されるため、ユーザーが思わずクリックしたくなるタイトルを付けましょう。

分かりやすいタイトルにするポイントは、以下のとおりです。

- 文字数は30〜35文字以内に収める

- 対策キーワードを前半に入れる

- 関係のないキーワードを含めない

タイトルの作り方や文字数について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

『SEOに効果的なtitle(タイトル)タグの記述方法とは?』

『最適なタイトル文字数とは?SEOに効果的なタイトルの作り方を解説』

メタディスクリプションタグ

メタディスクリプションタグは、Webページの内容を100文字程度で簡潔に説明した文章のことです。

検索結果の画面にタイトルと一緒に表示されるため、SEOにおいて重要な位置付けとなっています。

PC画面では90〜120文字程度、スマホ画面では70文字程度検索画面に表示されるため、テキストの前半に対策キーワードを含めるようにしましょう。タイトルを補う役割もあるため、タイトルに含められなかった関連語や共起語を含められないかも検討してみてください。

メタディスクリプションについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

『meta descriptionとは?SEO効果や書き方、文字数を解説!』

『メタタグとは?SEO対策に重要なタグの種類や書き方を詳しく解説』

見出しタグ(hタグ)

hタグとは、Webページ内の見出しを示すためのHTMLタグです。

hタグを使うことで、検索エンジンにWebページの構造を伝えることができます。

h1〜h6までの6つの種類のhタグがあり、数字が小さいhタグほど階層の高い見出しとなります。

h2の下にはh3を、h3の下にはh4のように設定し、h3の下にh5を設定することはありません。

hタグに対策キーワードを含めると、コンテンツ内容とキーワードの関連性をGoogleの検索エンジンに伝えられるため、SEO評価向上につながりやすいです。

見出しタグ(hタグ)について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

『hタグとは?役割や記述方法を知って見出しタグを使いこなそう』

『h1タグとは?SEO効果と5つの使い方を解説』

その他のタグの設定方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

canonical(カノニカル)タグ

canonicalタグとは、内容の重複した複数のページのURLを正規化するためのHTMLタグです。

canonicalタグの目的は、「重複コンテンツの解消」「SEO評価(被リンク評価)を集約」の2つがあります。

例えば、「https://www.example.com/A/」「https://example.com/A/」の2つのページがある場合を考えます。「www.」の有無の違いだけでコンテンツの内容は全く同じです。また、被リンクを各URLでバラバラに受けています。

その場合、検索エンジンからは重複コンテンツがあるとみなされ、さらに被リンクの評価が分散されるため、検索エンジンからの評価が本来よりも低くなってしまいます。

そこでcanonicalタグを設定することにより、検索エンジンからは重複コンテンツではないと判断され、さらにバラバラに受けていた被リンクの評価も1つにまとまるため、検索エンジンから正しい評価を受けることができます。

canonicalタグについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

canonical(カノニカル)タグとは?SEOの関係性やURL正規化の定義を解説

やらなきゃ損!SEOで見落としがちなURLの正規化

読みやすさを意識する

記事の内容だけでなく、読みやすさも重要です。

文字だらけの記事では、読み飛ばしや離脱が発生しやすくなります。それにより、離脱率・直帰率・滞在時間などの指標のパフォーマンスが下がり、間接的にSEOに悪影響を及ぼすことも考えられます。もちろん内容は重要ですが、同時にユーザー体験を意識して装飾や図解を活用するなどして、記事の読みやすさの改善にも取り組みましょう。

読みやすい記事を作成するために気を付けるポイントは、以下のとおりです。

- 論理が飛躍していないか(文脈が自然か)

- 誤字脱字や日本語の誤用がないか

- 記事内に画像が含まれているか

- 改行位置が適切か

- 目次があるか

PCとスマホの両方からWebサイトを確認し、「読みやすい」「見やすい」と感じるコンテンツを作成しましょう。

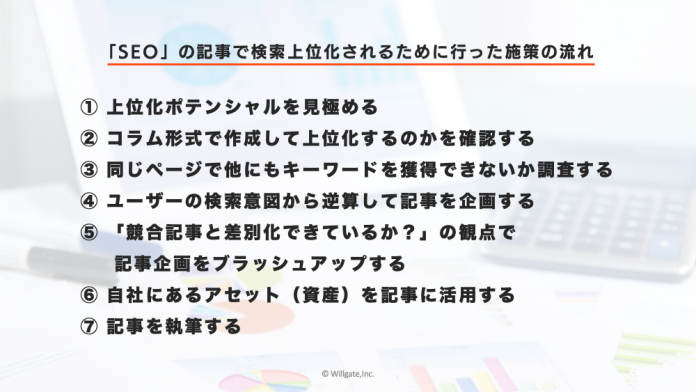

オリジナルコンテンツを含める

オリジナルコンテンツを記事内に含めることで競合記事と差別化することができ、SEOで上位表示されやすくなります。

競合記事だけを参考にして似たようなコンテンツを公開すると、重複コンテンツとみなされてSEO評価が下がりかねません。

「自社だからこそ提供できる情報」に焦点を当て、コンテンツに盛り込むことで競合記事とは違う価値をユーザーに提供できます。

例えばプロモニスタでは、『「SEO」で記事公開から2ヶ月で3位を達成するために行った7つのこと』というテーマで、プロモニスタの記事でSEO上位表示を達成するまで実際に行った施策内容や考え方を公開しています。

SEOで上位表示を狙うための施策について触れている記事は多く存在しますが、プロモニスタの事例を交えたオリジナルな内容を公開することで、自社ならではのコンテンツをユーザーに届けています。

自社が保有している資産・知識を活かしたユーザーにとって価値的なコンテンツを作成できる場合は、競合との差別化を図ることができます。

ユーザーにとって有益な情報が何かを突き詰めてコンテンツを作成しましょう。

時間ない!読むの面倒!そんなあなたには「コンサル監修のSEOチェックリスト」を!

SEO記事を作成する際の注意点

SEO記事を作成するときに注意したい3つのことについて解説します。

重複コンテンツを公開しないようにする

同じドメイン内に重複している・類似しているページがある場合、Googleの検索エンジンからの評価が分散してしまうため、検索エンジンからの評価を集めるべき一番重要なページのURLを統一することが重要です。

『SEO対策で重複コンテンツを避けるべき理由は?対処法も併せて解説』

Googleの公式でも「重複コンテンツの作成を避ける」というページで、重複コンテンツがあるとユーザーが何度も同じコンテンツを見ることになり、利便性が下がることに言及しています。

もし、Webサイトの仕様などの都合でどうしても重複コンテンツを保有する必要がある場合は、canonicalタグやnoindexタグを設置して対策しましょう。

canonicalタグやnoindexタグについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

『canonical(カノニカル)タグとは?SEOの関係性やURL正規化の定義を解説』

『noindexタグとは?SEO効果や設定方法、注意点について解説』

キーワードを不自然に含めないようにする

SEO効果を狙って、不自然な文脈でキーワードを盛り込んだり、キーワードを大量に(数百~)盛り込んだりすると、Googleのガイドラインに反してペナルティを受ける可能性があるので注意しましょう。

なぜなら、それはGoogleの目指す「ユーザーファースト」の理念に反するからです。

例えば、以下のように同じ単語や語句を不自然に繰り返すと読みにくく、適切なコンテンツと言えません。

当店では、カスタムメイド葉巻ケースを販売しています。当店のカスタムメイド葉巻ケースは手作りです。カスタムメイド葉巻ケースの購入をお考えでしたら、当店のカスタムメイド葉巻ケース担当者まで custom.cigar.humidors@example.com 宛てにお問い合わせください。

(引用)Google検索セントラル「無関係なキーワード」

文脈にあったキーワードを使い、情報として有用なコンテンツを作成することを意識しましょう。

定期的に記事をリライトする

記事を新規作成するだけではなく、既存記事をリライトすることでSEOの上位表示を目指すことも検討しましょう。

SEOにおけるリライトとは、検索エンジンの評価基準に則って、評価されるコンテンツに書き換えることです。

一度上位表示できた記事であっても、Googleのアルゴリズムのアップデートがあったりユーザーの求めるニーズが時代によって変わったりするため、順位が落ちることもあります。

日々変わる検索結果のトレンドを追いながら、検索エンジンに評価されるコンテンツであり続けなければなりません。検索順位が上がらない記事やクリック率の低い記事は、積極的にリライトして改善を図りましょう。

リライトについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

SEO対策における記事作成で成果を出すためのトレンド【2025年更新】

最後にSEO記事の作成で成果を出すためのトレンドについてお話します。

生成AIを活用した記事作成は「一定のSEO対策の知見ありき」で考えるべき

近年ではSEO記事の作成に生成AIが活用され、だれでも一定の品質の記事を短時間で作成できるようになりました。

海外の調査でも「マーケティング担当者の 47% がコンテンツの生成に AI ツールを使用している」ということが明らかになっています。さらに、最近の調査では「生成AIを使ってコンテンツ作成を行う企業の 43.8% が成功を経験した」という調査結果も明らかになっています。

こういったデータをみれば「初心者でもAIを使えばSEO対策は成果が出やすいのではないか」と考えてしまうでしょう。しかし実際は、「生成AIを活用するためには必ずSEO対策の知見ありき」で考えることが大切です。

なぜなら、AIが生成した記事を公開できるか否かの判断ができないからです。

例えば、生成AIを活用して「コーヒーの淹れ方」に関する記事を作るとします。あなたはコーヒーの淹れ方に関しては専門家です。しかし、上位化するためのSEOの知識がありません。

生成AIが出力したコーヒーの淹れ方に関する記事に対して、自分自身の体験に基づく知見を追加することは十分できます。しかし、どうやって評価されるページにすればいいのか、そもそもどんなキーワードなら上位化できるのか、などのSEO対策の知見はありません。

よって記事はAIによって出力はできても、上位化することが非常に難しくなります。

AIは記事作成の敷居を下げてはくれたものの、SEO対策で成果を出す記事を作成するわけではありません。必ずSEO対策を学んでから、AIによる記事作成を行うようにしましょう。

より「検索意図」へ執着するコンテンツ作成の重要性

検索意図に回答するコンテンツは成果が出やすい傾向があります。

先述の通り、Googleは「検索品質評価ガイドライン」にて検索意図に応えるコンテンツをニーズメットと表現し、5つの段階によって「そのコンテンツが流入したユーザーの検索意図に回答できるかどうか」を見られています。

従来のようにキーワードの詰め込みでは検索上位化によるサイトへの流入数増加は不可能です。よりユーザー観点をもって、価値ある情報を発信することが求められています。

こちらもおすすめ:「検索意図とは?SEOにおいて重要な理由から調べる方法まで徹底解説」

コンバージョンにつながる記事の重要性が高まる

これからのSEO対策は、「コンバージョンにつながりやすいキーワードの奪い合い」になる可能性が非常に高いです。

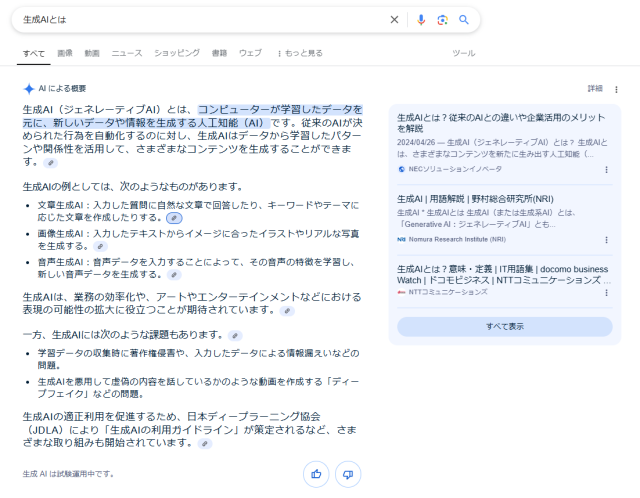

というのも、 AI Overview(旧SGE)による検索結果表示が注目されていくからです。

※2025年1月時点の結果です。

AI Overviewは、検索結果の上位ページよりも上部に表示され、キーワードの検索意図にシンプルに、かつ分かりやすく回答してくれる文章が生成されます。

これにより、検索ユーザーがページに訪れなくても知りたいことを知れてしまうため「ゼロクリック検索(検索したものの、ページを訪問せず離脱してしまう検索)」が増えてしまうのです。

実際に「8割以上がAI Overviewよるクリック率低下を認めている」という調査結果も明らかになっています。

しかし、実際は

- AI Overviewはコンバージョンにつながるキーワードには影響がない

- AI Overviewでは経験に基づく独自性のあるコンテンツを出力できない

とされています。

商品・サービスのレビューや比較など、商品の購入検討や比較を目的としているキーワードの場合、最新情報やサービスに関する具体的な詳細、そして何より人間による経験が必要です。

つまり、AI Overviewによってサイトのユーザー数が減ってしまう可能性があります。しかし、コンバージョンを生み出す顕在系のキーワードは依然として価値の高いキーワードであるといえるでしょう。

まとめ

本記事では、SEOに強い記事の特徴やSEO記事の書き方について解説しました。

検索結果画面で上位表示されるためには、検索エンジンに高く評価されるための要素(アルゴリズム)に則って記事を作成しましょう。

第一に考えるべきは、対策キーワードに対する検索ユーザーのニーズを正しく捉えて、有益な情報を提供することです。

SEOに強い記事を書くポイントを押さえられているかを改めて見直し、検索結果で上位表示される記事を作りましょう。

資料ダウンロード

資料ダウンロード SEO無料相談

SEO無料相談